কুরআন অবতরণের আগে আরব: পৌরাণিক বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্ষিপ্ত ফিরে দেখা (প্রাক-ইসলামিক আরবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট)

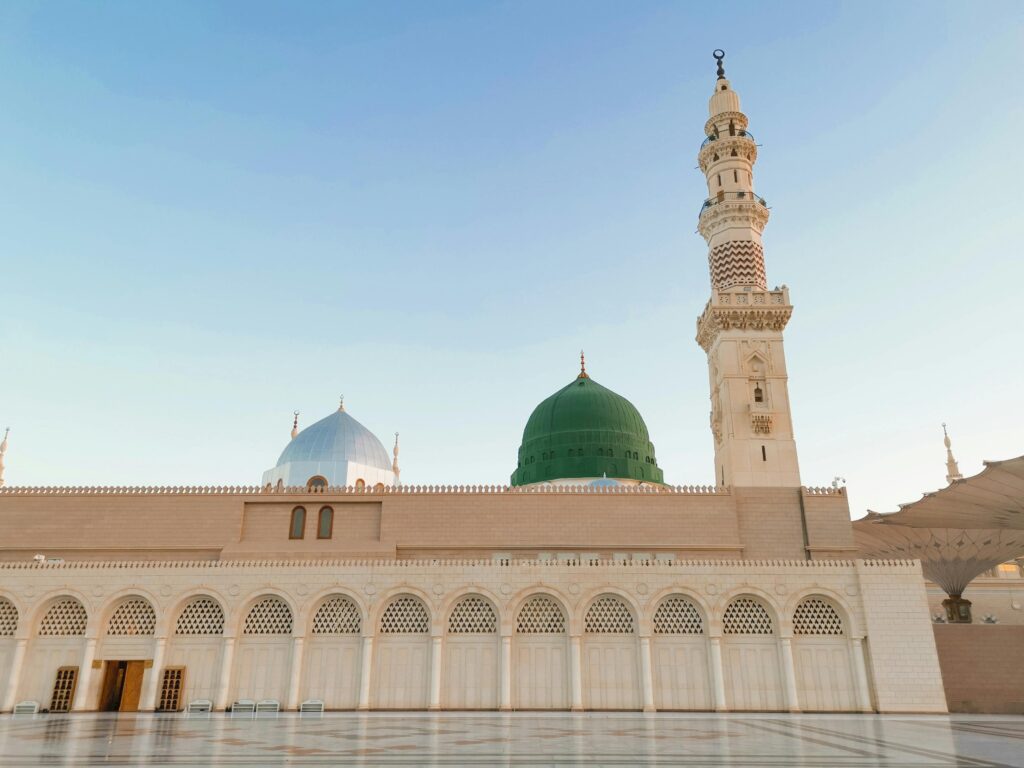

প্রাক-ইসলামিক আরবের সময়কে ‘জাহেলিয়া’ বা অজ্ঞানতার যুগ বলা হয়, কারণ তখন সমাজ ছিল বিভক্ত, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে ভরা। পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা ছিল সাধারণ বিষয়, আর সব গোত্রের ছিল নিজেদের পৃথক বিশ্বাস আর রীতিনীতিতে ঘেরা জীবন। মক্কা (বিশেষভাবে কাবা), ইয়াসরিব (পরবর্তীতে মাদিনার নাম) ও তাইফ ছিল গুরুত্বপূর্ণ শহর, যেখানে ব্যবসা, আরবি কবিতা আর সমাজজীবনের নানা যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল।

তৎকালীন আরবদের শ্রমজীবন মূলত মরুপ্রবাহ আর সরবরাহপথকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল; জীবিকা ছিল পশুপালন ও বাণিজ্য। পৌরাণিক বিশ্বাস আর সামাজিক বিভাজন সেই যুগকে রঙিন করে তুলেছিল, তবে একইসঙ্গে একতা ও ন্যায়বোধের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই পরিবেশেই নতুন ধর্মীয় চিন্তার পথ খুলে যায়, যার ফলশ্রুতি পরে কুরআনের বার্তা হয়ে সমাজে আলো আনে।

প্রাক-ইসলামিক আরব সমাজের কাঠামো ও জীবনযাপন

প্রাক-ইসলামিক আরব সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল গোষ্ঠীগত জীবনযাপন। মরুভূমির কঠিন পরিবেশ আর অনিশ্চিত জীবনধারায় টিকে থাকতেই মানুষ একত্রিত হয়েছিল গোত্রের ছত্রছায়ায়। একেকটি গোষ্ঠী ছিল ছোট ছোট পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট। প্রতিদিনের জীবন থেকে স্বপ্ন, মান-সম্মান আর শত্রুতার হিসাব—সবকিছুই অঞ্চলভিত্তিক এই গোত্র কাঠামোর মধ্যেই কেমন যেন আটকে ছিল। এই অংশে আমরা গোত্রভিত্তিক আর বেদুইন সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত পরিচয়, নেতৃত্ত্ব, মর্যাদা, সম্মান ও রক্ত প্রতিশোধ, নারী-শিশু-দুর্বলদের অবস্থান, এমন নানা সামাজিক দিক নিয়ে জানবো।

গোত্র ও বেদুইন সংস্কৃতির সামাজিক বিন্যাস

প্রাক-ইসলামিক আরবদের মূল ভিত্তি ছিল গোত্র। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের গোত্র পরিচয়কে সবচেয়ে বড় বলে ভাবতেন। গোত্রের বাইরে কেউ থাকলে সে ছিল প্রায় সবার চোখে ‘অপর’। গোত্রের সদস্যদের মধ্যে ছিল পারস্পরিক সহানুভূতি, নির্ভরতা আর সম্মিলিত দায়িত্ববোধ, যা তাদের কঠোর পরিবেশে টিকে থাকার প্রধান উৎস ছিল।

- প্রধান গোত্র: কুরাইশ, বনু হাশিম, ওসমান, থাকিফ, গিফার ইত্যাদি

- বেদুইন জীবন: মরুতে যাযাবর জীবন, উট ও ছাগল পালা, অঞ্চলে অঞ্চলে চলাফেরা, মৌলিক জীবিকার সন্ধান

গোত্রের সকল সদস্যের কাঁধে ছিল সম্মিলিত সম্মানের ভার। কারও সুনাম বা দোষ গোটা গোত্রকে প্রভাবিত করত। গোষ্ঠীভিত্তিক বন্ধন ছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকা ছিল প্রায় অসম্ভব। বেদুইন সমাজ নিয়ে আরও জানতে চাইলে “BEDOUIN SOCIETY” এই লিংকটি ব্যবহার করতে পারেন।

গোষ্ঠীগত পরিচয়, নেতৃত্ত্ব ও মর্যাদার মূল্য

প্রতিটি গোত্রের ছিল এক বা একাধিক শীর্ষ নেতা, যাদের বলা হত ‘শাইখ’। একেকজন শাইখ ছিলেন অভিজ্ঞ, যুদ্ধপ্রিয়, আরবীয় গৌরবে ভরপুর। গোত্রনেতার দায়িত্ব ছিল সদস্যদের রক্ষা, বিচার-বিবেচনা, বিরোধ এড়ানো, কখনওবা শত্রুর মুখে নেতৃত্ব দিয়ে দাঁড়ানো।

একটানা যুদ্ধ, পশুসম্পদ লুটপাট, মর্যাদা রক্ষার প্রতিযোগিতা—এসবই ছিল গোত্রজীবনের অংশ।

মর্যাদা, ইজ্জত ও বিশ্বাসযোগ্যতা ছিল সবচেয়ে বড় পুঁজি। কারও অসম্মান গোটা গোত্রের অসম্মান বলে বিবেচিত হতো। এই কারণেই রক্ত প্রতিশোধ, সম্মান রক্ষার জন্য সংঘাত, বা অপরাধের পাল্টা প্রতিশোধ সমাজে খুবই সাধারণ ছিল। আরও বিস্তারিত জানতে “Pre-Islam Arab Social Structure” বিষয়ের এই সূত্র উপযোগী হবে।

সম্মান, রক্ত প্রতিশোধ ও সামাজিক ভারসাম্য

আরব গোত্রসমাজে সহজে ভোলা হত না কোনো অপমান। একজন সদস্যের রক্ত ঝরলে গোটা গোত্রের ওপর দ্বায়িত্ব আসত প্রতিশোধ নেওয়ার। একে বলে ‘রক্ত প্রতিশোধ’ (blood revenge)। মাঝে মাঝে কয়েক প্রজন্ম ধরে এই প্রতিশোধের পালা চলত। সম্মান ও সংস্কার এতটাই জরুরি ছিল যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বও গোত্রিক যুদ্ধের কারণ হয়ে যেত।

নিম্নোক্ত কয়টি বিষয় গোত্র-সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

- রক্ত প্রতিশোধ ও সম্মানী যুদ্ধ

- অশান্তি এড়াতে গোত্রমধ্যস্থতা ও আপোষ

- বিচারের সময় বয়োজ্যেষ্ঠদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া

রক্ত প্রতিশোধ নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা পাওয়া যাবে “Arab Society: Tribalism, Islam and Bedouin Influences” এই পেজে।

নারী, শিশু ও দুর্বলদের প্রতি আচরণ

প্রাক-ইসলামিক আরবে নারীদের অবস্থান ছিল সীমিত, কখনও দুর্বল ও নির্যাতিত, আবার কখনও নির্ধারক শক্তি। কিছু গোত্রে নারীরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেতেন না; কখনও ‘বস্তুর মতো’ বিবেচিত হতেন। কন্যা সন্তান জন্ম ছিল অনেকের জন্য লজ্জার বিষয়, তাই কন্যা হত্যার ঘটনাও সচেতনভাবেই প্রকাশিত হতো।

তবে কিছু ক্ষেত্রে নারী ছিলেন কবিতা, গীত ও পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে মুখ্য ব্যক্তি। মাক্কায় খাদিজার মতো নারী ব্যবসায়ী ও সমাজনেত্রী যে ছিলেন, সেটিও ইতিহাসে ছোট ব্যাপার নয়।

শিশু ও দুর্বলদের জন্য ছিল সীমিত অধিকার, তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ে সমাজের বড় অংশ আলোড়িত হত না।

নারী-অধিকার নিয়ে ইতিহাস জানতে “Women in Pre-Islamic Arabia” এই সূত্র বিশ্বস্ত।

সারাংশ

প্রাক-ইসলামিক আরব সমাজে গোত্র হলো বেঁচে থাকার ছাতা, মর্যাদা ও সম্মান জীবনের আসল লক্ষ্য, আর রক্ত প্রতিশোধ ছিল ন্যায্যতার এক চিহ্ন। নারীর স্থান, শিশুর মৌলিক অধিকার কিংবা দুর্বলদের নিরাপত্তা—এসবই নির্ভর করত গোত্রের শক্তি ও প্রথার ওপর। সমাজটি ছিল একদিকে ঐক্যবদ্ধ, আবার অন্যদিকে গভীরভাবে বিভক্ত এবং অসম।

ধর্ম ও বিশ্বাস: পৌত্তলিকতা থেকে একেশ্বরবাদ পর্যন্ত

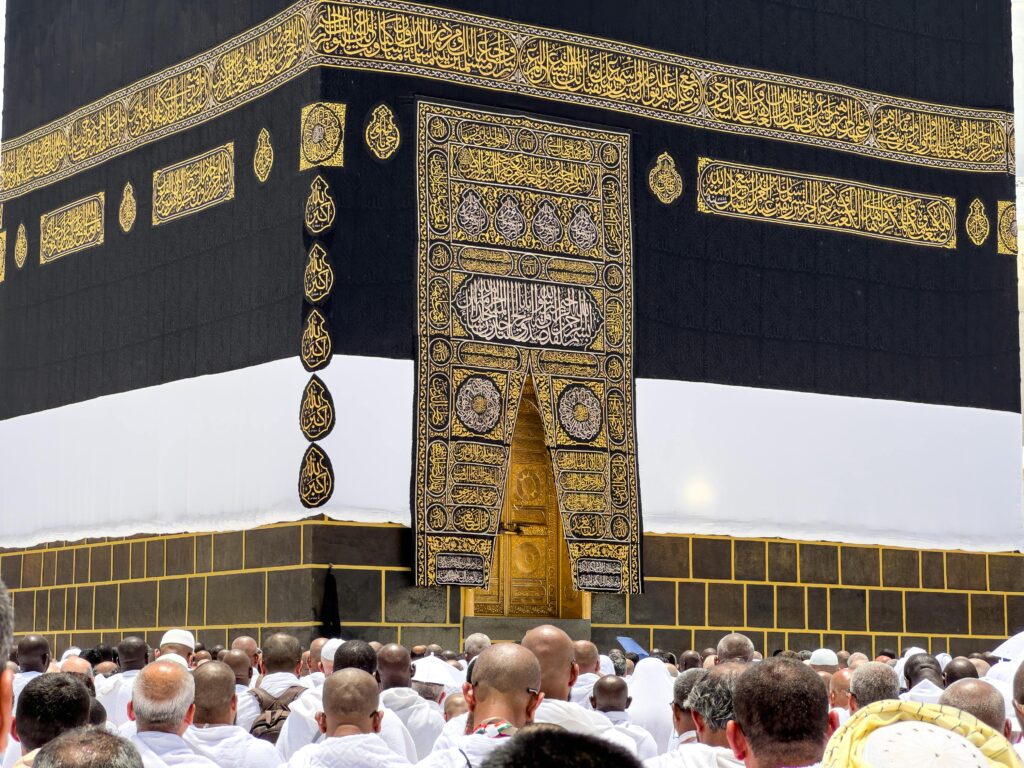

প্রাক-ইসলামিক আরবের ধর্মীয় দৃশ্য ছিল বিচিত্র ও গভীর। এখানে পুরনো কাল থেকে রাজত্ব করত পৌত্তলিকতা, কিন্তু একই সময়ে নানা অঞ্চলে ইহুদি, খ্রিস্টান, ও পারস্যের ধর্মগুলিরও বিরাট প্রভাব ছিল। মন্ত্র, দেব-দেবী, ও শক্তির অপার রহস্যে ঘেরা ছিল আরবদের মানসিকতা, যার মধ্য দিয়ে সমাজ, ব্যবসা ও দৈনন্দিন জীবন প্রবাহিত হতো। এই অংশে আমরা প্রথমে দেখতে পাব প্রধান আরবি পৌত্তলিক উপাসনা ও কাবার ভূমিকা, তারপর আলোচনা করবো কীভাবে বহিরাগত একেশ্বরবাদী ধর্মগুলি আরবদের ধর্ম ও সমাজজীবনে ছাপ রেখে গিয়েছিল।

আনুমানিক দেবতা ও উপাসনা পদ্ধতি: হুবাল, আল-লাত, আল-উজ্জা, মানাতকে ঘিরে পৌত্তলিক উপাসনার ধরন; কাবার ভূমিকার কথা বলুন

জাহেলিয়ার যুগে আরবদের ধর্মের কেন্দ্র ছিল বহু দেব-দেবী ও আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। কোনো গোত্র শুধু একটাই দেবতা মানতেন না; বরং প্রায় ৩৬০টি মূর্তি ও প্রতীক ছিল কাবার আশপাশে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ছিল:

- হুবাল (Hubal): কাবা অভ্যন্তরের প্রধান দেবতা। অনেকের চোখে হুবাল ছিল ভাগ্যের প্রতীক, ব্যবসায়িক ভাগ্য জানতে মানুষ তার কাছে যেত। হুবালকে কখনো কখনো ‘চন্দ্র-দেব’ও বলা হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন “Hubal, the moon god of the Kaba”।

- আল-লাত (al-Lat): ‘মহাদেবী’ হিসেবে নারী শক্তির প্রতীক। তার পূজা হত পাথরের ব্লক বা ঘনক আকারে, আঞ্চলিক শহর তাইফে ছিল তার মন্দির।

- আল-উজ্জা (al-Uzza): শক্তি, বিজয় ও সুরক্ষার দেবী। তার পবিত্র বাগানে আরবরা বলি দিত, বিশেষত কুরাইশ গোত্র।

- মানাত (Manat): ভাগ্য ও নিয়তির দেবী, ইয়াথরিব (মদিনা) ও উপকূলবর্তী এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই দেবীর উপাসনা।

এদের সকলের পূজা ছিল আচারনির্ভর—মানত, উৎসর্গ, বলি—কিন্তু মূল ভূমিকায় ছিল তাদের রক্ষাপ্রার্থী হওয়া ও নিদান চাওয়া। কাবা তখন ছিল পুরো আরবজুড়ে এক বৈশ্বিক ঘূর্ণিকেন্দ্র; পবিত্র, শ্রদ্ধেয় ও ব্যবসায়িক। কাবা এত জনপ্রিয় ছিল যে বিভিন্ন উপজাতি তাদের দেবতাদের প্রতীক এখানে এনে রাখত, যেমন বলা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

প্রতিটি দেবতাকে ঘিরে ছিল কিছু পৌরাণিক গল্প ও প্রতীকি আচার। মানুষ ভাবত, দৈনন্দিন জীবন, ব্যবসা, যুদ্ধ—সবকিছু এই দেবতাদের সদিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ছোট ছোট মন্দির, শ্রাইন ও বিশেষ বৃক্ষ, প্রস্তর ছিল কিছু এলাকায় বিশেষভাবে পূজিত। এই উপাসনাপদ্ধতির সাথে যুক্ত ছিল তীর-নিক্ষেপ, কসম খাওয়া, এমনকি শত্রু-বন্ধুত্ব নির্ধারণ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, এই দেবতাদের মধ্যে ‘আল্লাহ’ নামক এক অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তারও কথা ছিল প্রচলিত, যাকে সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে মানা হলেও তার ছিল না মূর্তি বা নির্দিষ্ট মন্দির। তিনি ছিলেন রীতিমতো দূরে, নৈর্ব্যক্তিক, মূলত গোত্র বা গোত্র-প্রধান দেবতার মধ্যে ছিলেন না। এসব নিয়েই গড়ে উঠেছিল আরবের পৌত্তলিক ধর্মজগৎ, যেখানে কাবা ছিল তাদের সবচেয়ে বড় অভয়ারণ্য।

ইহুদি, খ্রিস্টান ও পারস্যের ধর্মীয় প্রভাব: আরবের নির্দিষ্ট অঞ্চল ও শহরে এদের সম্প্রদায় এবং সামাজিক-ধর্মীয় প্রভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন

যদিও পাথরের দেবতাই ছিল আরবের মূলধারা, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে একেশ্বরবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল পারস্য, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও ইয়েমেনের সংযোগ ধরে। এই বৈচিত্র্য আরব সমাজকে অন্যভাবে ভাবতে শিখিয়েছিল।

- ইহুদিদের প্রভাব: ইয়াতরিব (পরবর্তী মদিনা) ও খাইবার সহ উত্তর-উপত্যকায় বেশ কিছু ইহুদি গোত্র ছিল। তারা ছিল ব্যবসায়ী, কৃষক ও সমাজের একাংশ; টোরাহ তথা হিব্রু ধর্মশাস্ত্রের নিয়ম মানত। ইহুদিদের সমাজ-প্রভাব পড়েছিল স্থানীয় আইন, ন্যায়বিচার আর পারিবারিক নীতিতে। স্থানীয় আরবদেরও অনেক সামাজিক রীতি ইহুদি প্রভাবিত হয়ে গিয়েছিল।

- খ্রিস্টানদের কদর: দক্ষিণ-পশ্চিম আরব বিশেষ করে ইয়েমেন ও নাজরান ছিল খ্রিস্টানদের ঘাঁটি। এখানকার লোকেরা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে ধর্মবিশ্বাস ও যাজকতন্ত্র শিখেছিল—গির্জা, গীর্জা গান, এবং ‘একেশ্বরীয়’ তত্ত্ব সমাজে প্রচারিত করেছিল। নাজরানের খ্রিস্টানরা বিশেষ সম্মানী ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের কিছু গোত্র, বিশেষত ঘাসসানিদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গৃহীত হয়েছিল।

- পারস্যের (জরথুস্ট্র) প্রভাব: পূর্বাঞ্চল সহ বাহরাইন, হিরা ও পার্শ্ববর্তী সীমান্তে পারস্য সাম্রাজ্যের ধর্ম জরথুস্ট্রবাদির ছাপ ছিল দেখার মতো। দুই বিপরীত শক্তি—আহুরা মাযদা (ভালো) ও আহরিমান (মন্দ)—এর দ্বন্দ্ব আরবি পৌরাণিক ভাবনায় কিছুটা ঢুকে পড়েছিল। নৈতিক দ্বন্দ্ব, আত্মার অমরতা, ঈশ্বরের বিচারের বিষয়গুলোও আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। পারসিক মজুসিদের আগুন পূজা বা মন্দির-সহ বহু প্রথা আরবদের সাংস্কৃতিক হালে প্রভাব ফেলেছিল। জোরোয়াস্ট্রিয়ানিজমের এমন প্রভাবে আরও জানতে চাইলে পড়ুন “Pre-Islamic Arabia“।

বিভিন্ন ধর্মের মেলামেশার ফলে সমাজে এক ধরণের আলাদা ধর্ম-সংলাপ শুরু হয়, যা পরবর্তী সময়ে ইসলামের একেশ্বরবাদী বার্তাকে গ্রহনযোগ্যতা দিয়েছিল।

আরবে এই মিশ্র ধর্মীয় পরিবেশ মানুষের চিন্তার প্রসার ঘটায়, সমাজে নৈতিকতা ও ভিত্তির নতুন ধারনা তৈরি হয়।

এই জটিল বিশ্বাস ব্যবস্থাই ছিল ইসলাম আসার আগের আরবের সংক্ষিপ্ত চেহারা, যেখানে লোক folklore, আচার, পুরাণ ও চর্চার মিশেলে ধর্মীয় আকাশ রঙিন আর বহুমাত্রিক ছিল।

সংস্কৃতি ও সাহিত্য: কবিতা, উৎসব ও সামাজিক মূল্যবোধ

প্রাক-ইসলামিক আরবে সাহিত্যের মানে ছিল জীবনের স্পন্দন। বালুকাময় মরুভূমিতে কথার শক্তিই বাঁচিয়ে রাখত ইতিহাস, ভালোবাসা আর শত্রুতার গল্প। এখানে কবিতা শুধু শিল্প নয়, বরং গোত্রের দলিল, বীরদের বিজয়গাথা, আর সমাজের মনস্তত্ত্বের পরিচয়পত্র। উৎসব, বর্ণাঢ্য মেলা আর কবিদের জমায়েতে প্রকাশ পেত তাৎক্ষণিক আবেগ, গৌরব আর সামাজিক বন্ধনের গল্প।

কাব্যের গুরুত্ব ও কবির ভূমিকা

প্রাচীন আরব সমাজে কবিতার মর্যাদা ছিল গভীর ও জাগ্রত। এটি ছিল মৌখিক রূপে টিকে থাকা ঐতিহ্যের প্রধান বাহক। একেকজন কবি ছিলেন গোত্রের মুখপাত্র, সংবাদদাতা এবং ইতিহাসবিদের মতো। তাদের থাকত চরম সম্মান, এমনকি মুহুর্তেই যুদ্ধের ডাক, শান্তি বা বিবাদ বন্ধের কর্তৃত্ব তাদের কণ্ঠে।

- কবিরা ছিলেন গোষ্ঠীর গর্ব—সম্মান, যুদ্ধ, প্রেম, কষ্ট ও বিজয় সবকিছুর গল্পবাহক।

- বীরত্ব, আনন্দ ও বিদ্বেষ—এসবের গানেই ধরা থাকত গোত্রের ইতিহাস। কখনও দুশমনকে অপমান, আবার কখনও নিজের গোষ্ঠীর গৌরবগাথা।

- কবিতাকে যুদ্ধের হুংকার, বিবাদের মীমাংসা, এমনকি প্রেম নিবেদনেও ব্যবহার করা হত।

এই সাহিত্যের বেশিরভাগ অংশই ছিল কাল্পনিক, কিন্তু বাস্তব গল্পের মতো হৃদয়পিন্ডকে ছুঁয়ে যেত। লেখার বদলে শ্রুতিরঙ্গ, ছন্দ ও বাকচাতুর্যের মাধ্যমে কবিরা শ্রোতাদের মোহিত করতেন। যুগের অন্যতম উদাহরণ, অগণিত বীরগাথা আজও প্রবাদে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে Pre-Islamic Arabic poetry পাতায় বিশদ আলোচনা পাওয়া যাবে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:

- মৌখিক পরম্পরা: অধিকাংশ কবিতা ছিল মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া। লিখিত হয়নি, বরং উৎসবে, রাতে অগ্নিকুণ্ডের পাশে শোনা যেত।

- সামাজিক অবস্থান: কবিরা রাজপ্রাসাদে না থাকলেও তাদের কদর ছিল শাসকের সমান। কবিদের একেকটি শব্দ গোত্র-সমাজে গানের মতোই প্রতিধ্বনিত হত।

- রাজনৈতিকতা: কবিতা ছিল রাজনৈতিক অস্ত্রও; কারও প্রশংসা বা তীব্র সমালোচনায় গোত্রীয় সম্পর্ক বদলে যেত।

সামাজিক অনুশাসন ও উৎসব: প্রকাশ্য মেলা, সম্মেলন, কাব্যের প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক ঐক্যের কিছু উদাহরণ

উৎসব ও মেলা ছিল মরুদেশের প্রাণকেন্দ্র। ওকাজ মেলা ছিল সবচেয়ে নামকরা কবিতা প্রতিযোগিতার আসর, যেখানে আরব গোত্রসমাজের সেরা কবি, বণিক, নেতা, ও সাধারণ মানুষ একত্রিত হতেন।

- ওকাজ মেলা: বছরে একবার আয়োজিত এই মেলাকে বলা যেত আরবের কবি-সম্মেলন। এখানে হতো কবিতার প্রতিযোগিতা, নতুন কবিতার অভিষেক, পুরোনো বিরোধের শান্তি বা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত।

- মৌখিক কবিতার প্রতিযোগিতা: একজন কবি উঠলেন—তার কবিতা যদি সবার মনে গেঁথে যায়, তাহলে সেই কবি আর গোত্র হয়ে যায় গর্বিত ও সম্মানিত। হারলে লজ্জা, জিতলে মর্যাদা।

- বাণিজ্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধন: শুধু কবিতা নয়, এখানে চলে ব্যবসা, সামাজিক আচার, এমনকি রাজনৈতিক জোটও গড়া হত। এক এঁকেবেঁকে পুরো আরব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন।

- গোষ্ঠী ঐক্য আর শান্তির ঘোষণা: এই ধরণের মেলায় বহু অভাবনীয় উদাহরণ মিলত—যুদ্ধবিরতি, বিবাদ মেটানোর রীতি, আর নতুন নিয়মের প্রচলন।

নিচের টেবিলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎসব ও কবিতা-সামাজিক অনুশাসন দেখা যায়: উৎসব / মিলনমেলা মূল কার্যক্রম সামাজিক ভূমিকা ওকাজ মেলা কবিতা, বাণিজ্য, বিচার গোত্রীয় ঐক্য, প্রতিযোগিতা মজান্না উৎসব বাজার, কবিতা, যুদ্ধ শান্তি সম্প্রদায়িক বন্ধন ধুনদ সরকারের মিলন রাজনৈতিক চুক্তি, বিচার সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা

প্রাচীন আরব সমাজে এই অনুষ্ঠানগুলি কেবল বিনোদন নয়, সামাজিক শিক্ষা ও ঐক্যের উৎস ছিল। এই ধরন, সংগঠিত কবি-সম্মেলন আর প্রতিযোগিতা নিয়ে Episode 112: Pre-Islamic Arabic Poetry বাঁধাভাঙা গল্প পাওয়া যাবে।

এসব উৎসব গোত্রীয় বিভাজনকে খানিকটা হলেও পেরিয়ে, বৃহত্তর আরব সমাজে সম্মান ও সংহতির বীজবপন করত। কবিতার মাধ্যমেই মরু-সভ্যতায় সৌহার্দ্য, মর্যাদা ও বীরত্বের গল্প যুগে যুগে ছড়িয়ে পড়েছে।

অর্থনীতি ও বাণিজ্য: মরুপ্রবাহের শহর ও বাণিজ্যপথ

প্রাক-ইসলামিক আরবের অর্থনীতি আর সমাজ বদলে দিয়েছে মরুভূমির পথ, শহর আর ব্যবসা। বালুকাময় পরিবেশে যেখানে ফসল উৎপাদন ছিল কম, সেখানকার মানুষ রুটিরুজির জন্য নির্ভর করত বাণিজ্য আর কাফেলার ওপর। মক্কা, ইয়াসরিব ও তাইফের মতো শহরগুলো মরুপ্রবাহের রাস্তার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এসব শহরের বাজার, চলতি কাফেলা, মেলা আর যাযাবর ব্যবসা এক পিঠে জীবন টিকিয়ে রেখেছিল, অন্য পিঠে যুক্ত করেছিল সুদূর ইউরোপ, আফ্রিকা, ভারত ও পারস্যের সাথে। এখানে আলোচনায় আসবে কীভাবে শহর ও বাণিজ্যপথ অর্থনীতিকে গড়ে তুলেছিল আর পুরনো আরবকে গ্লোবাল বানিয়ে দিয়েছিল।

মরুর শহর ও ব্যবসার নিয়ামক

মক্কা ছিল মরুভূমির বুকে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। কাবা ঘিরে শুধু ধর্ম নয়, বড় বাণিজ্যিক সমাবেশও গড়ে উঠেছিল। কুরাইশদের হাতে মক্কা হয়ে উঠেছিল উত্তর-দক্ষিণ বাণিজ্যপথের সেতু, যেখানে আসত দক্ষিণ আরবের ধূপ, আফ্রিকার হাতি দাঁত, পারস্যের গহনা ও সিরিয়ার সুতা-পোশাক। ব্যবসার মূল ভিত্তি ছিল কাফেলা—উট, ঘোড়া ও লক্ষ্মীবানের মানুষ, যারা মরুর মধ্যে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিত শুধু পণ্য বিনিময়ে।

বাণিজ্যিক শহর ও মরুপ্রবাহের শহর হিসাবে মক্কা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা বোঝা যায় এখানে সারা বছর চলা বাজার, বিশাল করিডর ও আশপাশের শহরের সাথে গভীর যোগের কারণে। মক্কার বাজারে জমেছে শুধু স্থলপথের পণ্য নয়, ধর্মীয় মৌসুমে কাবা-তীর্থের কারণে বহু অঞ্চলের মানুষও। ধর্ম-বাণিজ্য ঘুরে ফিরে এক সুতোয় বাঁধা।

বিষয়টা আরও খোলাসা হলো এইভাবে:

- মক্কা ছিল নেটওয়ার্কে বাঁধা হাব—পুরো আরবের জন্য।

- পণ্য আসত দক্ষিণ আরব, ভারত, আফ্রিকা ও পারস্য থেকে।

- কাবা কেন্দ্রিক উৎসব-মেলার সময় বাণিজ্য আরও বাড়ত।

- কুরাইশ গোত্র ছিল মূল ব্যবসায়িক সংগঠক।

আরও বিশদতর তথ্য পড়তে পারেন “mecca on the caravan routes in pre-islamic antiquity” এই গবেষণায়।

কাফেলা পথ ও দূরবর্তী ব্যবসার শক্তি

কাফেলা ছিল মরুপ্রবাহের শিরা—যেখানে জল এবং নিরাপত্তা পেলে ব্যবসা বেড়ে যেত। ব্যবসায়ীরা কারাভান গড়ে নিয়ে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর, কিংবা হজ মৌসুমে উত্তর-দক্ষিণ পয়েন্টে যাত্রা করত।

এই চলাচলে যে শহরগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হলো: শহর বাণিজ্যিক ভূমিকা প্রধান পণ্য মক্কা মধ্যস্থ বাজার, উৎসব ধূপ, চামড়া, গহনা তাইফ ফল, গোলাপ উৎপাদন মধু, ফল, ফুল, মসলা ইয়াসরিব জমি, পানি, বিশ্রাম খাদ্যশস্য, খেজুর নাজরান পারস্য-ভারত সংযোগ কাপড়, চীনাবাদাম

কাঁধে ঝুলিয়ে, উটে চাপিয়ে, এসব পণ্য মরু জরিপ করত আর লোকজনের সাবলীল জীবনের অংশ হয়ে উঠত। কাফেলার মধ্য দিয়ে শুধু বাণিজ্য নয়, বহু ভাষা, সংস্কৃতি আর ধর্ম ছড়িয়ে পড়ত শহর থেকে শহরে।

অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ছিল এই কাফেলা-যোগাযোগ, যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল আরবের আন্তঃশহর সম্পর্ক ও সম্পদ বণ্টন।

কাফেলা ও প্রাক-ইসলামিক আরবের অর্থনীতি কেমন ছিল, তা নিয়ে “Pre-Islamic Arab Economy” শিরোনামের বিশ্লেষণ মিলবে।

বাণিজ্য মেলা: উৎসবের আবহে অর্থনৈতিক প্রবাহ

বাণিজ্যিক উৎসব তথা বাজারগুলো ছিল মরুদেশের নিবিড় প্রাণবায়ু। এখানে শুধু ব্যবসা হতো না, মানুষ বড় আকারে যোগাযোগ, রাজনৈতিক সংলাপ, এমনকি বিবাদ মেটানোর মঞ্চ পেত।

সাবেক আরবের বড় কয়েকটি মেলার দরকারি বৈশিষ্ট্য:

- ওকাজ মেলা: সবচেয়ে বিখ্যাত, রাজনীতি+বাণিজ্যের সর্ববৃহৎ মিলনমেলা।

- মজান্না ও ধুনদ: স্থায়ী বাজারে পণ্য বদল, কবিতা প্রতিযোগিতা, চুক্তি।

- উৎসবের কাল: ধর্মীয় মৌসুমে এসব বাজার জমজমাট হতো—তীর্থযাত্রীরা খরচ বাড়াত, নতুন পণ্য আসত।

- কাফেলা দলবেঁধে শহরে পৌছালেই বাজারে এক নতুন উৎসবের আমেজ—কবিতা, গান, যুদ্ধবিরতি আর নতুন চুক্তি।

সেই সময়কার ওকাজ বা মজান্না-বাজার কেবল ব্যবসা নয়—সমাজ, সংস্কৃতি, সংহতি সৃষ্টি করত। ধর্মীয় উৎসব, হজ বা অন্য উপলক্ষে বাজারে ছিল পুণ্য আর পাইকারি বিক্রির যুগল-আনন্দ।

মরুপ্রবাহ ও ব্যবসা: সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব

প্রাচীন আরবের ব্যবসা মানে শুধু বিনিময় নয়, সম্প্রদায়ের ভিত-টানা। যারা মরুপ্রবাহের সুরক্ষা ও জল সরবরাহ নিশ্চিত করত, তারা পেত সম্মান ও ন্যায়বিচার নির্ধারণের ক্ষমতা। বছরজুড়ে ব্যবসাকে ঘিরে বহু গোত্রের মধ্যে সন্ধি, শত্রুতা, এমনকি বন্ধুত্ব গড়ে উঠত।

মক্কার কুরাইশ গোত্র ছিল ব্যবসার মূল চালক—তাদের সুব্যবস্থা পুরো মরুদেশের অর্থনীতিতে আস্থা এনে দিয়েছিল। বাণিজ্য রক্ষা, দূরত্ব পার হওয়া, গোত্রীয় চুক্তির মতো সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো ব্যবসার মঞ্চেই মীমাংসা হতো।

মরুপথ, ব্যবসা আর উৎসব—এই তিনে গড়ে উঠেছিল এক বহুমাত্রিক সমাজ, যেখানে আরবরা নিজেরাই হয়ে উঠেছিল মরু ও দিগন্তের ব্যবসায়িক-সংযোজক। Mecca, caravan routes এবং গবেষণালব্ধ তথ্য নিয়ে আরও জানুন “Mecca – Pilgrimage, Trade, Finance” নিবন্ধে।

এই ধারা পরবর্তী কালে শুধু ধর্ম নয়, পুরো ইসলামী সমাজ গঠনে গভীর প্রভাব রেখেছে। মরুর শহর ও বাণিজ্যপথ—এই ছিল প্রাচীন আরবের টিকে থাকার আসল সূত্র।

সমাজে বিভাজন ও সংঘাত: কোরআনের আগমনের পূর্ববর্তী সংকট

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, কোরআনের আগমনের আগে আরব সমাজ শুধু মরুভূমির কঠিন বাস্তবতায় নয়, বরং গভীর সামাজিক সংকটে ডুবে ছিল। তীব্র বিভাজন, গোষ্ঠীগত সংঘাত, সম্পদের জন্য যুদ্ধ, চরম দারিদ্র্য আর ধর্মীয় বিভ্রান্তির জর্তিতে সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে অবর্ণনীয় দুর্বিষহ। এই পটভূমিতে ইসলাম আর কোরআনের বার্তা যেন এক টুকরো আলো হয়ে এসেছিল। চলুন দেখি, কেমন ছিল আরব সমাজ এই সংস্কারের ঠিক আগে।

গোষ্ঠীগত বিভাজন ও রক্তক্ষয় সংঘাত

প্রাক-ইসলামিক আরব সমাজের ভিত্তি ছিল গোত্র বা বংশবন্ধন। প্রত্যেক আরব নিজের গোত্রের বাইরে কাউকে মানুষ বলেই ভাবত না প্রায়। প্রতিটা গোত্র ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন, নিজের নিয়ম-কানুনে চলত, নিজের সম্মান আর স্বার্থ রক্ষাই ছিল তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। এই উৎস থেকে তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে সীমাহীন দূরত্ব আর অবিশ্বাস।

- গোত্রীয় শত্রুতা ও রক্ত প্রতিশোধ: ছোট-খাটো অপমান কিংবা হত্যার ঘটনার রেশ ধরে গোত্রের মধ্যে বছরের পর বছর, কখনও শতাব্দী পেরয়ের রক্ত প্রতিশোধ চলতে থাকত। বাবা-মা কিংবা ভাইয়ের মৃত্যুর বদলা নিতে সন্তান বা গোত্র-পতি অসম্ভব ভয়ংকর সংঘাতে জড়িয়ে পড়ত।

- সম্পদের জন্য যুদ্ধ: মরু অঞ্চলে পানি ও সবুজ ঘাসের জন্য হানা দিত প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র। সম্ভাব্য যে কোনো কিছু নিয়েই সংঘাত বেঁধে যেত—উট চুরি, প্রাচীন কুয়ো দখল, এমনকি জীবজন্তুর গবাদি। এই যুদ্ধের ফাঁদেই আটকে থাকত গোটা সমাজ। আরব সমাজের এই বিভাজন ও সংঘাত সম্পর্কে বিস্তারিত পড়তে পারেন।

এসব সংঘাত শুধু সম্পদ নয়, গোত্রীয় সম্মানকে ঘিরেও চলত। একজনের সম্মানহানী হলে স্বয়ং গোত্র উঠে পড়ত প্রতিশোধ নিতে।

দারিদ্র্য ও নৈতিকতার অবক্ষয়

গোত্রভিত্তিক বিভাজনের পাশাপাশি আরব সমাজে দারিদ্র্য ছিল ব্যাপক। মরুর পরিবেশ দাঁড়িয়ে থাকা একটা চ্যালেঞ্জ, তার ওপর অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ যোগ করেছিল স্থায়ী নিরাপত্তার অভাব।

- অর্থনৈতিক অসাম্য: কিছু বড় গোত্র নিজেরা বিপুল সম্পদ, বাণিজ্যপথ আর পশুর গাদা পুষে রাখত, অন্যদিকে ছোট বা দুর্বল গোত্রেরা সহজেই নিঃস্ব হয়ে যেত।

- নৈতিকতার সংকট: প্রতিশোধ, লুন্ঠন, মিথ্যা অঙ্গীকার, দুর্বলের প্রতি নির্মমতা—এসব মেনে চলাই ছিল অনেক সময়ের নিয়ম। নারী ও শিশু অনেকক্ষেত্রেই ছিল নিরাপত্তাহীন, আর অধিকার-নিপীড়িত। শব্দের ছোঁয়ায় কবিতার সাহসে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হলেও, বাস্তবে নৈতিকতার বাল্ক ছিল টলমল। সম্পদ নিয়ে সংঘাত আর নৈতিক অবক্ষয় সংক্রান্ত বিশ্লেষণ দেখুন।

ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও আত্মিক শূন্যতা

সমাজের মধ্যে বিভাজন যেমন ছিল, তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাসেও ছিল চরম অস্থিরতা। একইসাথে নানা দেবতা, তাবিজ-কবচ আর কুসংস্কারে ডুবে ছিল গোত্রসমাজ। একদিকে পৌত্তলিকতার নির্ভরতা, অন্যদিকে ইহুদি-খ্রিস্টান ও পারস্য ধর্মের ছোঁয়া; এর মাঝে নিজস্ব দিক হারিয়ে ফেলছিল মানুষের আত্মা।

- পৌত্তলিক বিভক্তি: কাবাকে কেন্দ্র করে ৩৬০-র বেশি দেব-দেবীর পূজা চলত। প্রত্যেক গোত্রের ছিল নিজস্ব মূর্তি, উপাসআনি আর লোকাচার। আল্লাহ নামে এক সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার নাম শোনা গেলেও তার জন্য ছিল না কোনো উৎসর্গ।

- নৈতিক দ্বিধা: ধর্মের মূল উদ্দেশ্য অনেকেই হারিয়ে ফেলেছিল; অধিকাংশ লোক গায়ে পড়ে চালত আচার, নাম-নির্দিষ্ট পূজা, কুসংস্কার। ন্যায়বোধ ছিল মূলত গোত্রের মনোনয়নে; ব্যক্তি হিসাবে সৎ ও মন্দের নির্ধারণ নিয়ন্ত্রিত হতো গোত্রপ্রধানের ইচ্ছায়।

সমাজের ভাঙন ও ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

সমাজের প্রতি স্তরে দূষণ, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা আর ধর্মীয় বিভ্রান্তির দাগ গেথে গিয়েছিল। কেউ কাঁধে ভরসা পেত শুধু নিজের গোত্রে, বাইরের কাউকে দেখত সন্দেহে। ন্যায্যতা ছিল একপক্ষীয়, দুর্বল নিয়মিত পদদলিত। বিভাজন এতটাই চরমে উঠেছিল যে পুরো আরব অঞ্চল পরিণত হয়েছিল দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষের জায়গায়।

এসব বাস্তবতায়, ঐক্য, সহানুভূতি, নৈতিকতা—এসব হারানো মূল্যে পরিণত হয়। এ সময়ে মানুষ খুঁজছিল নতুন দিশা, একটা সত্যিকারের ন্যায়ের কথা, যা বিভক্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করবে।

- ইসলামের প্রয়োজন: এই পটভূমিতেই কোরআনের বার্তা এসেছিল। সমাজ পেয়েছিল নতুন ন্যায়বোধ, আদর্শ আর শান্তির আহ্বান। কোরআন শুধুমাত্র ধর্ম নয়, গোত্র-বিভাজন কাটিয়ে মানব-সমাজকে এক করার ডাক দিয়েছে।

ইতিহাসবিদ ও গবেষকেরা বলছেন, এই প্রচণ্ড সামাজিক বিভাজন, নৈতিক অবক্ষয় আর অর্থনৈতিক বৈষম্যের পৃথিবীতে কোরআনের শিক্ষা বসেছিল উপযুক্ত মাটিতে।

আরব সমাজের এই সংকট নিয়ে আরও জানতে প্রাক-ইসলামিক আরব সমাজের গোত্রীয় সংঘাত ও সামাজিক অবস্থা বা ইসলামের আগের আরবের বিভাজন ও নীতি সংক্রান্ত আলোচনা কাজে লাগতে পারে।

এই নমুনা স্পষ্ট করে показывает, কোরআনের শিক্ষা শুধু আধ্যাত্মিক নয়, বরং এক বিভক্ত সমাজে ঐক্য, নৈতিকতা ও মানবিকতা ফেরানোর চাবিকাঠি হয়ে উঠেছিল। ##结论

প্রাক-ইসলামিক আরব ছিল নানা গোত্র, বিশ্বাস আর কুসংস্কারে ঘেরা এক সমাজ, যেখানে সম্মান, প্রতিশোধ আর বিভক্তি ছিল নিত্যদিনের গল্প। শহরগুলো হয়ে উঠেছিল শুধু ব্যবসা আর উৎসবের কেন্দ্র নয়, ধর্মীয় আচার আর সামাজিক যোগাযোগের ভরা মঞ্চ। বহুদেবতার উপাসনা, আঞ্চলিক ঋতু, আর বাইরের ধর্মগুলোর মিশেল—সব মিলিয়ে এখানে গড়ে উঠেছিল এক জটিল, বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ।

এই দৈনন্দিন বিভাজন, নৈতিক সংকট আর অন্তহীন দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে আরবরা খুঁজছিল সত্য, ন্যায় আর ঐক্যের পথ। কোরআনের আগমন তাই ছিল শুধুই আধ্যাত্মিক নয়, বরং সমাজকে ঐক্যবদ্ধ, সহানুভূতিশীল আর নতুন নৈতিকতার বন্দরে পৌঁছানোর একটি সুযোগ। কোরআন তাদের জন্য নতুন ব্যাকরণ হয়েছিল—সমাজ, ধর্ম আর মানবিকতায় এক নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল।

আজকের পাঠক, আরব সম্প্রদায়ের এই কাহিনি থেকে আমরা বুঝে নিতে পারি ঐতিহাসিক বিভাজন কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে এক হয়ে ওঠার পরিচয়ে। আপনার চিন্তা, মতামত কিংবা প্রশ্ন থাকলে, নিচে মন্তব্যে জানিয়ে দিন। পড়ার জন্য ধন্যবাদ—আমরা ফিরে আসবো ইতিহাসের পরবর্তী ধাপে, ইসলামের আগমনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে।