প্রাচীন ইসলামি উৎসে প্রথম ওহীর বর্ণনা: বিভিন্ন সীরাহ গ্রন্থের তুলনা ও বিশ্লেষণ (২০২৫ আপডেট)

প্রথম ওহীর ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এ সময় থেকেই নবী মুহাম্মদের (সা.) নবুয়তের যাত্রা শুরু হয় এবং কুরআনের প্রকাশনা শুরু হল। মুসলিম ঐতিহাসিকদের জন্য, এই ঘটনার বিবরণ জানার অর্থ শুধু ইতিহাস চেনা নয়, বরং ইসলামের ভিত্তি ও মূল আকিদা ভালোভাবে বোঝা।

বিভিন্ন সীরাহ গ্রন্থে ও হাদিসে প্রথম ওহীর পরিবেশ, মুহাম্মদ (সা.)-এর মানসিক অবস্থা, এবং তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। ঠিক কীভাবে এবং কোন শব্দে প্রথম ওহী এসেছে, কার মাধ্যমে তিনি আশ্বস্ত হয়েছিলেন, এসব প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে সব উৎসে একরকম নয়।

এসব পার্থক্য জানা জরুরি, কারণ ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণ এবং পরবর্তী প্রজন্মের অনুভব তৈরিতে উৎসের বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আজকের লেখায় আমরা দেখব, মূল সীরাহ ও হাদিস সংকলনে প্রথম ওহীর বর্ণনায় কোনও মিল ও অমিল আছে কি না, এবং কেন এই তুলনা জানা আমাদের জন্য দরকারি।

প্রথমিক ইসলামি জীবনী গ্রন্থসমূহ: একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইসলামের গোড়ার দিককার ঘটনা জানার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পথ হলো প্রাথমিক জীবনবৃত্তান্ত মূলক বই। এসব গ্রন্থের লেখকরা নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন, নবুয়তের শুরু, প্রথম ওহী সহ নানা ঘটনা স্বপ্ন-নানান তথ্য, সাক্ষ্য ও মৌখিক বিবরণ কাজে লাগিয়ে সংরক্ষণ করেছেন। আজ আমরা বিশেষ কিছু সীরাহ গ্রন্থ বিশ্লেষণ করব, যেমন: ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, আল-ওয়াকিদি, ও আল-তাবরি, যারা প্রথম ওহীর বিবরণ দিয়ে গেছেন।

ইবনে ইসহাকের সিরাত (Sīrah Ibn Ishaq)

ইবনে ইসহাক (মৃত্যু: ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ও রচয়িতা। তার লেখা “সীরাত রাসূল আল্লাহ” হচ্ছে ইসলামের ইতিহাস ও জীবনী বিষয়ক সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থগুলোর একটি। এই বইয়ের মূল পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার ছাত্ররা ও পরে ইবনে হিশাম ও তাবরি তার বিরাট অংশ সংরক্ষণ করেছেন। ইবনে ইসহাক তথ্য সংগ্রহ করেছেন বহু মৌখিক সূত্র থেকে। তার সময়কার মানুষেরা অনেকেই তার কাছে ঘটনাগুলো মুখে শুনিয়েছেন এবং অনেক অকপট সূত্র তিনি সংরক্ষণ করেছেন।

- সংকলনের সময়কাল: প্রায় ১০০ বছর নবীজির মৃত্যুর পরে

- তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি: মৌখিক ও লিখিত দুই ধরনের সূত্র ব্যবহার

- সংরক্ষণ পদ্ধতি: ছাত্র ও পরবর্তী লেখকদের গ্রন্থে সংরক্ষিত

ইবনে ইসহাক সম্পর্কে আরও জানতে পড়ুন Ibn Ishaq – Wikipedia

ইবনে হিশামের সিরাত (Sīrah Ibn Hisham)

ইবনে হিশাম (মৃত্যু: ৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) মূলত ইবনে ইসহাকের লেখা সম্পাদনা ও সংক্ষেপন করেছেন। তিনি কিছু বিতর্কিত বা অতিরিক্ত অংশ বাদ দিয়ে, গল্পগুলো পরিমার্জন ও ঐতিহাসিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ করে উপস্থাপন করেন। তার “আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ” বইটি এখনও মুসলিম বিশ্বে জীবনী বিষয়ক সবচেয়ে বহুল পঠিত গ্রন্থ।

- ইবনে ইসহাকের মূল সূত্রকেই ভিত্তি হিসেবে নেওয়া হয়েছে

- কিছু ঘটনা বাদ দিয়েছেন, যেমন: বিস্ময়কর বা অনুমানভিত্তিক বর্ণনা

- উত্স: মৌখিক ও লিখিত, কিন্তু সরাসরি ইবনে ইসহাকের সংকলন থেকে নেওয়া

বিস্তারিত জানতে এই পিডিএফ Sirat Ibn Hisham – Biography of the Prophet দেখুন অথবা Al-Sirah al-Nabawiyyah (Ibn Hisham) পড়ুন।

আল-ওয়াকিদির আল-মাগাজি (Al-Waqidi’s Al-Maghazi)

আল-ওয়াকিদি (মৃত্যু: ৮২৩ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ সীরাহ লেখক, যিনি মূলত যুদ্ধ, মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং নবীজির জীবনকালে সংঘটিত ঘটনাবলি নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। তার আল-মাগাজি গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে বড় অবদান রেখে গেছে।

- সময়কাল: নবীজির মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পরে রচিত

- পর্যাপ্ত সংরক্ষণ: মৌখিক রিপোর্ট ও লিখিত নথির সমন্বয়

আল-তাবরির তারিখ আল-রুসুল ওয়াল-মুলুক (Al-Tabari’s Tarikh al-Rusul wa al-Muluk)

মহান আল-তাবরি (মৃত্যু: ৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ) ছিলেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ, যিনি “তারিখ আল-রুসুল ওয়াল-মুলুক” নামে পরিচিত এক বিশাল ঐতিহাসিক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন। তিনি বহু সূত্রের তুলনা করেছেন এবং বিবিধ ঘটনা রেফারেন্সসহ উল্লেখ করেছেন। তার কাজ পূর্ববর্তী সীরাহ লেখকদের তথ্য-সূত্রকে আরো গ্রহণযোগ্যতা দিয়েছে।

- সংরক্ষণ: বিভিন্ন সূত্রের পাশাপাশি ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের কাজও গ্রহণ করেছেন

- সময়কাল: নবীজির মৃত্যুর প্রায় ৩০০ বছর পরে

তুলনামূলক টেবিল

এগুলোকে সহজে তুলনা করতে নিচের টেবিলটি কাজে লাগতে পারে: গ্রন্থের নাম লেখক রচনার বছর (খ্রিস্টাব্দ) মূল উৎস সংরক্ষণের ধরন সীরাত রাসূল আল্লাহ ইবনে ইসহাক ৭৬০ মৌখিক+লিখিত হারিয়ে গেছে; পরবর্তী লেখকদের মাধ্যমে সংরক্ষিত আস-সীরাহ আন-নবাবিয়্যাহ ইবনে হিশাম ৮৩০ ইবনে ইসহাক মূলত ইবনে ইসহাকের সংক্ষেপ/সম্পাদিত সংস্করণ আল-মাগাজি আল-ওয়াকিদি ৮২০ মৌখিক+লিখিত আংশিক সংরক্ষিত তারিখ আল-রুসুল ওয়াল-মুলুক আল-তাবরি ৯১০ বহুসূত্র সংরক্ষিত ও বিকাশিত

কেন এই গ্রন্থগুলি গুরুত্বপূর্ণ?

প্রাথমিক এই সীরাহ ও জীবনী গ্রন্থগুলি কুরআনে উল্লেখিত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ধরে রাখতে সাহায্য করে। যেমন, ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের বই আজও গবেষণা, বিতর্ক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটা লেখকই একটু ভিন্ন আঙ্গিকে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের চেষ্টা করেছেন, ফলে একই ঘটনা নিয়েও কোথাও কোথাও ভিন্নতা দেখা যায়।

এসব প্রাথমিক জীবনীগ্রন্থ গল্পের চেয়েও বেশি। এগুলো ইসলামী ইতিহাসের ডিএনএ-এর মতো—সূত্র, বর্ণনা ও সংরক্ষণ পদ্ধতি জানলে ইসলামের প্রাথমিক যুগকে আরও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

প্রথম ওহীর বিবরণের মূলসূত্র ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রথম ওহী বা ঈশ্বরিক বার্তা আগমন। ইতিহাসেদৃষ্টিতে, এই ঘটনা শুধু একটি আধ্যাত্মিক মুহূর্ত নয়; বরং মুসলিম সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শুরু। তথ্য ও কালের ব্যবধানের কারণে, প্রথম ওহীর বিবরণ বিভিন্ন উৎসে কিছুটা ভিন্ন আসলেও, মূল কাহিনী ও বার্তাটি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে মুসলিমদের ভাবনা ও জীবনধারা। নিচে আমরা কোরআন থেকে শুরু করে বড় সীরাত লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ঐতিহাসিক ঘটনার মূলসূত্র তুলে ধরছি।

কোরআনে প্রথম ওহীর বর্ণনা: কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও প্রথম ওহীর ঘটনাগুলোর প্রতীকী ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

কোরআনের ব্যাখ্যাকারদের মতে, প্রথম যে আয়াতটি নাজিল হয় সেটি সূরা আলাকের (৯৬: ১–৫) অংশ:

“পড়ো, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন…”

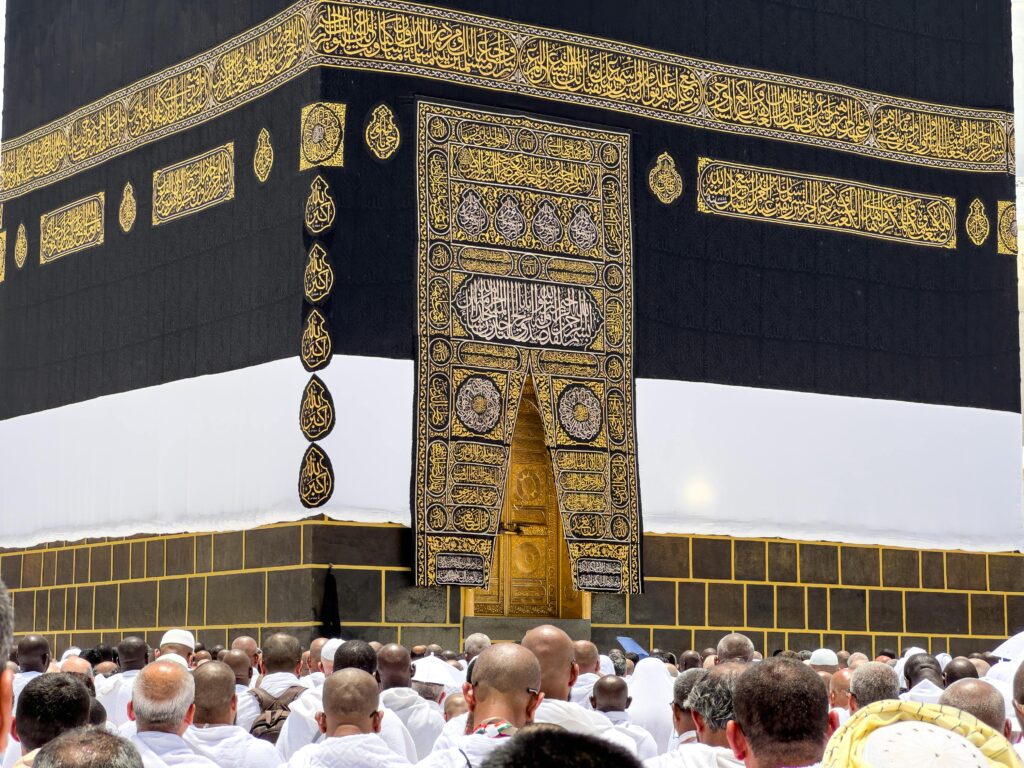

এই আয়াতগুলো মুহাম্মদ (সা.) কবে, কোথা থেকে এবং কী ঘটনার মাঝে পেয়েছিলেন, সেটি বিস্তারিত বর্ণিত না হলেও, কোরআনের ভাষ্যা ও পরে আসা হাদিস-সীরাহ লেখকদের সূত্রে তার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব স্পষ্ট। মক্কার হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর আগমনের এই মুহূর্ত ছিল যুগান্তকারী—নতুন এক যুগের সূচনা।

এই আয়াতের প্রতীকী দিক দারুণ তাৎপর্যপূর্ণ।

- জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব: ওহীর শুরুতেই ‘পড়ো’ শব্দের ব্যবহার মানব জাতির জন্য জ্ঞানের আহ্বান।

- মানবিক মর্যাদা: মানুষকে আল্লাহ কেবল সৃষ্টি করেননি, তাকে উন্নত মনন ও বিবেকও দিয়েছেন।

- আত্ম-উন্নয়ন ও দায়িত্ববোধ: নবীজিকে আবেগপূর্ণ ভাবতে দেখা গেছে, কারণ তিনি এক বড় দায়িত্ব পাচ্ছিলেন।

এই বিষয়গুলো শুধু নবী মুহাম্মদের (সা.) জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল না, বরং সমগ্র মানবজাতিকে ‘জ্ঞান ও মানবিকতার’ পথে ডাক দিয়েছে।

কোরআনের এই বর্ণনা নিয়ে পশ্চিমা ও মুসলিম গবেষকেরা বিশ্লেষণ করেছেন, যার কিছু আলোচনা পাওয়া যায় যেমন এই আলোচনায়।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের জীবনীতে প্রথম ওহী

সীরাতের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রথম দুই লেখক—ইবনে ইসহাক এবং তার সংক্ষেপক ইবনে হিশাম—দু’জনেই প্রথম ওহীর কাহিনীকে বিস্তারিত ও নাটকীয়ভাবে তুলে ধরেছেন।

- ইবনে ইসহাকের রচনায়:

এখানে দেখা যায়, নবী মুহাম্মদ (সা.) হেরা গুহায় ধ্যান করছেন, ফেরেশতা এসে ‘পড়ো’ বাক্যে আহ্বান জানাচ্ছেন, নবীজি ধরা-ধরা ভয় পাচ্ছেন ও কাঁপছেন। বাড়ি ফিরে খাদিজা (রা.)-কে ঘটনা জানান ও আশ্রয় পান। খাদিজার উৎসাহিত বাণী ও পরবর্তী ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাক্ষাৎও সরাসরি স্থান পেয়েছে। ইবনে ইসহাক নিজের ভাষ্যে কিছু মৌখিক সূত্র এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বর্ণনা যুক্ত করেছেন। - ইবনে হিশামের সংক্ষিপ্তায়ন:

ইবনে হিশাম অনেক ব্যতিক্রম ও অকথিত ঘটনাকে বাদ দিয়ে ইবনে ইসহাকের বিবরণকে পরিমার্জিত, শ্রুতিমধুর এবং কিছুটা ‘ঐতিহাসিকভাবে নিরাপদ’ উপস্থাপনায় নিয়ে যান। উদাহরণস্বরূপ, অতিপ্রাকৃত বা দীর্ঘ মনোলগ বাদ দেওয়া হয়েছে। ইবনে হিশাম কুরআনের আয়াত ও নবীজির চরিত্র ফুটে ওঠার অংশে জোর দেন। ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের মধ্যে তুলনা করতে চাইলে এই গবেষণাপত্রটি কাজে দিবে: Descriptive Study of the Nabawiyah Sirah by Ibn Ishaq and Ibn Hisham (PDF)। - তথ্যগত পার্থক্য:

ইবনে ইসহাকের ভাষ্য বেশি কাব্যিক, কিছু কিছু বিদ্বেষমূলক ইঙ্গিত রয়েছে (যা ইবনে হিশাম বাদ দেন), আর ইবনে হিশাম তার ঘটনা বাছাই করেন বিবেচনার সঙ্গে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই দুই গ্রন্থেই নবীজির প্রথম ওহীর মুহূর্ত ও পরবর্তী মানসিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবরির রচনায় প্রথম ওহী

প্রথম ওহী নিয়ে আল-ওয়াকিদি ও আল-তাবরি নিজ নিজ গ্রন্থে ইবনে ইসহাক ও হিশামের তথ্য অনুসরণ করেছেন, তবে কিছু অতিরিক্ত সূত্র ও বিশ্লেষণ যোগ করেছেন।

- আল-ওয়াকিদির বৈশিষ্ট্য:

আল-ওয়াকিদি নবীজির জীবনের ঘটনাগুলির সময়ক্রম ও পারিপার্শ্বিক বিবরণে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। তার বর্ণনায় প্রথম ওহীর আধ্যাত্মিক চমক ছাড়াও নবীজির মানসিক অবস্থা, আশেপাশের মানুষদের প্রতিক্রিয়া, ও মক্কার রাজনৈতিক অবস্থা গুরুত্ব পায়। অনেক গবেষক আল-ওয়াকিদির কাজ নিয়ে বিতর্ক করেন—কারণ তিনি বেশি মৌখিক সূত্রে নির্ভরশীল, এবং কখনও গল্পের উপর ‘বিশ্বাসযোগ্য সূত্র’ স্পষ্ট করেন না। - আল-তাবরির সংযোজন:

আল-তাবরি তার বিশাল “তারিখ” গ্রন্থে আগের সমস্ত বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দেন, কখনোবা তথ্যসূত্র উল্লেখ করেন, আবার মানুষের সন্দেহ ও নতুন প্রশ্নও সামনে আনেন। তিনি বেশি গ্রন্থপূর্ববর্তী সূত্র যেমন উরওয়া ইবনে যুবাইর, ইবনে ইসহাক, ইবনে সাদ—সবমিলিয়ে তুলনামূলক আলোচনার চেষ্টা করেন।

আল-তাবরি তথ্য যাচাইকরণের প্রতি কড়াকড়ি রাখেন না সবসময়, বরং বিভিন্ন উক্তি উপস্থাপন করেন; তারপর পাঠককে সিদ্ধান্ত নিতে দেন কোনটা বিশ্বাসযোগ্য। - বিশ্বস্ততা ও পার্থক্য:

দু’জনের কাজের তুলনায় দেখা যায়,- আল-ওয়াকিদির ভাষ্য কিছুটা উপাখ্যানধর্মী,

- আল-তাবরি তথ্য ও ঘটনার সংকলক, একাধির সূত্র সন্নিবেশ করেন

- দু’জনেই ইবনে ইসহাক ও হিশাম অনুপ্রেরণা নিয়ে কাজ করেন, তবে নতুন কিছু ছোট ছোট ঘটনা ও বিশ্লেষণ যোগ করেন, যা আগের সিরাতগুলোতে নেই।

সমগ্র বিবরণ বলছে, প্রথম ওহীর ঘটনা শুধু ধর্মীয় নয়, বরং ঐতিহাসিকভাবেও যুগান্তকারী। বিভিন্ন সূত্রে সামান্য তথ্যগত ফারাক থাকলেও, মূল অর্থ ও অনুভূতি অপরিবর্তিত: এক সাধারণ মানুষের মধ্য দিয়ে এক বিশ্বজনীন বার্তার সূচনা। আল-ওয়াকিদি, আল-তাবরি, ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের বর্ণনায় সেই ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক উত্তেজনা পাঠক এখনো টের পান।

আরও জানতে চাইলে “ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক গ্রন্থ ও তাদের মূল বৈশিষ্ট্য” বিষয়ক নিবন্ধ পড়া যেতে পারে Islam Wiki – Historiography of early Islam।

সূত্রসমূহের মধ্যে অনন্যতা ও বিভেদ: সহমত, পার্থক্য এবং আলোচিত বিতর্ক

প্রথম ওহীর বর্ণনা বিশ্লেষণ করতে গেলে, আমরা দেখি—প্রধান সীরাহ ও ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে একদিকে যেমন মিল আছে, অন্যদিকে কিছু পার্থক্য ও বিতর্কও রয়েছে। এ ধরনের ঐতিহাসিক উৎস কারা সংকলন করেছেন, তারা কারা থেকে শুনেছেন, এবং পরে সেই উৎস কিভাবে পরিমার্জিত হয়েছে—এসব দিক থেকেও একেকটি সূত্রের তথ্য ভিন্ন ও স্বতন্ত্র হতে পারে। অবশ্যই, এ মানেই নয় যে সব তথ্য সন্দেহজনক, বরং এই ভিন্নতাই আমাদের অধিক অনুসন্ধানে পাঠায়।

প্রধান উৎসগুলির মূল মিল: ঐতিহাসিক কাঠামো

এক নজরে, ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, আল-ওয়াকিদি এবং আল-তাবরি—নবী মুহাম্মদের (সা.) প্রথম ওহীর অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশিরভাগ বিষয়ে একমত:

- নবীজির ধ্যান ছিল হেরা গুহায়।

- ফেরেশতা জিবরাইলের আগমন ও ‘পড়ো’ নির্দেশ।

- প্রথম অভিজ্ঞতার পরে খাদিজা (রা.)-এর কাছে ফিরে যাওয়া।

- ওয়ারাকা ইবনে নওফেল-এর সাক্ষাৎ (একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র)।

- নবীজির মানসিক উদ্বেগ ও অজানা ভয়ের বর্ণনা।

এই মূল কাহিনী প্রায় সব বড় গ্রন্থে হুবহু বা সামান্য ব্যবধানসহ পাওয়া যায়। এই জায়গায় ইতিহাসবিদরা বলেন, মৌলিক যে ঘটনাগুলো অতিক্রম করেছে, সেগুলো নিয়ে বড় প্রশ্ন নেই।

পার্থক্য ও কিংবদন্তি: কোথায় আসে ভিন্নতা?

প্রতিটি দালিলিক গ্রন্থ আবার কিছু অনন্য তথ্য, কিংবদন্তিমূলক সংযোজন, বা নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে ঘটনাটি উপস্থাপন করেছে। নিচের কয়েকটি পার্থক্য নিয়ে বেশি আলোচনা হয়:

- ইবনে ইসহাকের বিবরণ কিছুটা উপাখ্যান ও আবেগঘন, যেখানে ফেরেশতা ও নবীজির কথোপকথন ও মানসিক স্থিরতা বেশি নাটকীয়ভাবে আসে।

- ইবনে হিশাম সেই নাটকীয় ও বিতর্কিত অংশগুলো বাদ দেন, যেমন—নবীজির আত্মহত্যার ইচ্ছার মতো বিবৃতি, যা পরবর্তীতে ভুল বোঝাবুঝির ভয়ে উপেক্ষা করা হয়।

- আল-ওয়াকিদি অনেক সময় অতিরিক্ত ঘটনার কথা জুড়ে দেন, যেমন কিছু সমাজিক প্রতিক্রিয়া বা মক্কার কাব্য ধারার প্রসঙ্গ, যেগুলো অন্যত্র অনুপস্থিত।

- আল-তাবরি বিভিন্ন বিরোধী মত বা দুর্বল শৃঙ্খলের তথ্য নিজের গ্রন্থে রাখেন, যেন পাঠক নিজেই গ্রহণযোগ্যতা বুঝে নেয়।

এক নজরে উদাহরণ (সংক্ষেপিত তালিকা):

- ইবনে ইসহাক: আবেগঘন ও কিছু অস্পষ্ট ঘটনা

- ইবনে হিশাম: বাছাইকৃত, সংক্ষিপ্ত, বিতর্কিত অংশ বাদ

- আল-ওয়াকিদি: গল্প ও ঘটনা, বহু মৌখিক সূত্র

- আল-তাবরি: বহু রেওয়ায়াত, কখনো স্ববিরোধী প্রতিবেদন

আরো বিশ্লেষণ দেখতে পারেন A Comparison of The Sıra Works of Ibn Ishaq and al-Waqidi।

প্রামাণিকতা ও গবেষকদের দৃষ্টিকোণ

আধুনিক গবেষকরা এই বিভিন্ন উৎস ব্যাপারে সাধারণত তিনটি বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেন—

১. প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা:

- ইবনে ইসহাকের লেখা সবচেয়ে পুরোনো, তবে তার পাণ্ডুলিপি নেই, শুধু উদ্ধৃত অংশ টিকে আছে।

- ইবনে হিশামের সংক্ষেপন, যদিও পরে এবং কিছু ঘটনা বাদ পড়েছে—গবেষকরা বিশ্বাস করেন, তার কাজ বেশি সংগৃহীত ও “ফিল্টারকৃত”।

- ওয়াকিদি ও তাবরির অনেক অংশে পরবর্তী যুগের সংযোজন এবং অমূলক ঘটনা ঢুকে গেছে বলে দাবি রয়েছে।

২. কিংবদন্তি বনাম বাস্তব:

- ইবনে ইসহাক ও ওয়াকিদির বর্ণনায় কিছু “কিংবদন্তি” গলে গেছে বলে গবেষকরা মনে করেন।

- ইবনে হিশাম গল্প সাজিয়ে ও বিতর্কিত অংশ বাদ দিয়ে কাজটা কিছুটা ইতিহাসের কাছাকাছি এনেছেন।

৩. আধুনিক বিতর্ক ও সমালোচনা:

- ইতিহাসবিদ ও ইসলামিক স্কলাররা স্বাভাবিকভাবেই এই প্রাথমিক গ্রন্থগুলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। কেউ বলেন, পূর্ণ সত্য পাওয়া কঠিন; কেউ বা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বোঝান। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে early Islamic historiography সংক্রান্ত পৃষ্ঠায়।

- পশ্চিমা গবেষণায় ইবনে ইসহাক-ইবনে হিশাম সংযোজন-বিয়োজন ও কিংবদন্তি বিষয়ক সমালোচনাও এসেছে।

মূল বিতর্কের ধরণ ও গবেষক-সমাজের প্রতিক্রিয়া

আপনি নতুন পাঠক হলে ভাবতে পারেন—এসব বিতর্ক মুসলিম ইতিহাসের প্রতি অবিশ্বাস তৈরি করে? ঠিক তা নয়।

- বরং, এসব পার্থক্য ও প্রশ্নই ইতিহাসকে জীবন্ত রাখে।

- অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেন, মৌলিক কাহিনির ভিত্তি অটুট আছে, ছোটখাটো ঘটনার বিশদ ব্যাখ্যা ভিন্ন হতে পারে।

- ইবনে ইসহাক, ইবনে হিশাম, ওয়াকিদি এবং তাবরির সূত্র, কোরআনী ঘটনাবলির দিকনির্দেশনা দিয়েই যাচাই-বাছাই করা হয়।

বিকল্প তথ্য, কিংবদন্তি ও বিতর্কিত অংশ বাদ দিয়ে—প্রথম ওহীর হৃদয়স্পর্শী বার্তা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে, যা প্রত্যেক উৎসে কোনো না কোনোভাবে প্রতিধ্বনিত হয়।

আরো বিশ্লেষণ পড়তে চাইলে Descriptive Study of the Nabawiyah Sirah by Ibn Ishaq and Ibn Hisham (PDF) এবং early Islamic historiography and source reliability ঘাঁটতে পারেন।

সংক্ষেপে:

প্রথম ওহীর ঐতিহাসিক মুহূর্তের বড় অংশে মূল গ্রন্থগুলো একমত। বিতর্ক ও পার্থক্যে ইতিহাসের প্রাণ খুঁজে পাওয়া যায়, এবং আধুনিক গবেষণাও সেই পার্থক্যের উৎস ও প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে—কিন্তু মূল বার্তা ও প্রভাব অটুট রেখেই।

প্রথম ওহীর ঘটনা: ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতা ও আধুনিক বিশ্লেষণ

প্রথম ওহীর বর্ণনা কেবল আধ্যাত্মিক মুহূর্ত নয়; এটি মুসলিম পরিচয়ের গোড়ার ইতিহাসে ঠাঁই নিয়েছে। উৎস রক্ষার পদ্ধতি, তথ্য যাচাই, আর কালের ধারায় কীভাবে এই ঘটনার গল্প বেঁচে আছে—তাতেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে গোটা আলোচনা। আধুনিক গবেষণা, প্রত্নতাত্ত্বিক ইঙ্গিত, ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক, ভূ-রাজনৈতিক পটভূমি এবং পাশ্ববর্তী ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব–সবকিছু বিবেচনায় আসলেই প্রশ্ন ওঠে: কতটা সত্য, কতটা কিংবদন্তি?

তথ্যসুত্রগত চেইন (ইসনাদ) ও মৌখিক ঐতিহ্যের ভূমিকা

ইসলামের গোড়ার দিককার বর্ণনা মূলত মৌখিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল—যেমন আরব বেদুইনরা কবিতার মতো সংরক্ষণ করত, তেমনি গল্প ও বাস্তব ঘটনাও মুখে মুখে চলাফেরা করত। সময়ের সঙ্গে এসব গল্প একজন থেকে আরেকজন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছায়। এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ‘ইসনাদ’ পদ্ধতি চালু হয়—অর্থাৎ কে কাকে বর্ণনা দিয়েছে, সেই ধারাবাহিক ‘চেইন’ উল্লেখ করা।

ইসনাদের বৈশিষ্ট্য:

- তথ্যবর্ণনার উৎসকে স্পষ্ট বলা হয় (“আমি অমুক থেকে শুনেছি, তিনি অমুক থেকে, তিনি আবার অমুক থেকে …”)।

- সংরক্ষণ পদ্ধতিতে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে এবং দুর্বল-শক্তিশালী সূত্র আলাদা করা সহজ হয়।

- হাদিস শাস্ত্রে ব্যাপক গুরুত্ব দেওয়া হলেও, সীরাহ-ইতিহাস গ্রন্থে পরীক্ষার কড়াকড়ি কিছুটা কম ছিল।

তবে, এই ইসনাদ পদ্ধতির শক্তির পাশাপাশি দুর্বলতাও আছে। মৌখিক সংস্কৃতিতে ভুলভ্রান্তি, ‘মেমরি ডিফেক্ট’, ও ইচ্ছামতো গল্প বদলানোর প্রবণতা থেকে যায়। বর্ণনাকারী ভুল বললে, অথবা ইচ্ছাকৃত ঘটনা সাজালে—পরবর্তী সবাই তাই ধরে নেয়। ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামও বারবার সাধারণ এলাকা, পরিবার বা প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্র টেনে তথ্য পরিবেশন করেছেন, কিন্তু সবসময় শক্ত প্রমাণ দিয়েছেন, তা বোঝা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় গবেষকরা ও ইতিহাসবিদরা আজও তর্ক করেন—এই মৌখিক চেইন আসলে কতটা নির্ভরযোগ্য? চাইলে Reddit-এ মুসলিম ও গবেষকদের আলোচনা দেখতে পারেন: ইবনে ইসহাক-ইবনে হিশামের সীরাতে নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ও মত।

মৌখিক ঐতিহ্যের কিছু প্রধান চ্যালেঞ্জ

- অনিচ্ছাকৃত ভুল স্মৃতি বা বাক্য

- রাজনৈতিক বা সামাজিক চাপে ফেরাবদল

- কিংবদন্তি সংযোজনের প্রবণতা

তবুও, ইসনাদ-নির্ভর পদ্ধতি ইসলামের ইতিহাসে একটি উদ্ভাবনী যুগ শুরু করে, যেখানে বর্ণনাকারী ও গল্পকারদের নানাভাবে যাচাই ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই বিষয়েই ইসলামের ইতিহাসবিষয়ক জ্ঞানের মূল উৎসগুলো আলোচনায় একধাপ এগিয়ে যায়।

আরও জানতে চাইলে ইবনে ইসহাক সম্পর্কে ও মৌখিক সূত্রের নির্ভরযোগ্যতার বিশ্লেষণ পড়তে পারেন।

ঐতিহাসিক অনিশ্চয়তা ও আধুনিক সংশয়বাদ

গবেষকরা সহসা ‘মর্যাদার’ প্রশ্নের বাইরে গিয়ে জানতে চেয়েছেন: আসলেই এই গল্পগুলো কতটা প্রকৃত ইতিহাস? আধুনিক ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিকরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন—

- প্রচণ্ড সময়গত দূরত্ব: অধিকাংশ প্রাথমিক উৎস নবীজির মৃত্যুর প্রায় এক-দুইশ বছর পরে সংকলিত, ফলে মৌখিক চেইন কতটা অক্ষত ছিল, তা নিয়ে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক।

- কিংবদন্তি-সংযোজন: সময়ের সঙ্গে গল্পে অতিরঞ্জন, প্রতীকি ঘটনা ও সমাজের চাহিদার কারণে সংযোজন ঘটেছে; এ নিয়ে স্পষ্ট বিতর্ক রয়েছে।

- অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব: পাশের ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্য, বাইজান্টাইন-সাসানিয়ান রাজনীতি, এমনকি প্রাচীন কাব্য-পুরাণের ছায়া কোথাও কোথাও পড়েছে বলে কেউ কেউ দাবি করেন।

- চলমান ঐতিহাসিক/ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক: এর মধ্যে ওহীর ধরনের বিশদ বর্ণনা, মানসিক অবস্থা, আশেপাশের ঐতিহাসিক ঘটনাও প্রশ্নের মুখে পড়ে।

তবে, সব আধুনিক গবেষক সমানভাবে সংশয়বাদী নন। কেউ কেউ বলছেন—মূল কাহিনির অটুট সাদৃশ্য, বহু উৎসের মিল ও মৌখিক ঐতিহ্যগত মানদণ্ড ইঙ্গিত দেয়, বড়জোর ঘটনাক্রম ও কিছু প্রতীকী শব্দে পার্থক্য এসেছে। যেমন, পশ্চিমা গবেষক F.E. Peters কিংবা W. Montgomery Watt ইবনে ইসহাকের মৌখিক ভিত্তিকে জোরালো বলে মনে করেন। বিস্তারিত কিছু আলাপ পাওয়া যাবে এখানে।

আধুনিক গবেষণার ফলাফল ও যুক্তি

- অধুনা প্রত্নতাত্ত্বিক ইঙ্গিত: মক্কার সামাজিক-অর্থনৈতিক অবকাঠামো, সমকালীন আরব সমাজ ও ধর্মীয় জীবন ইঙ্গিত দেয় নবুয়তির ঘটনার ঘটনার পটভূমি অফিসিয়ালি সম্ভব।

- নতুন সূত্রের খোঁজ: কিছু গবেষক নতুনভাবে ছোটখাটো দলিল, সমসাময়িক কবিতা, এমনকি বাইরের সমাজের রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখেন, যাতে মূল কাহিনির সুর আছে।

- ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্ক-নিরসন: ইসলামের শুরু থেকে ওহীর গুরুত্ব এবং সমাজে এর প্রতিক্রিয়া যে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, সেটি প্রায় সব উৎসেই ধরা পড়ে।

এভাবেই দেখা যায়—প্রথম ওহীর ঘটনা, তথ্যসূত্র, সংগ্রহ, বিকৃতি এবং সংশোধনের মধ্য দিয়ে আজকের পাঠকের সামনে হাজির হচ্ছে বহুমাত্রিক আলোচনায়। আধুনিক সংশয় আর ঐতিহ্যগত আস্থা দুই-ই এই অনুসন্ধিৎসু যাত্রার অংশ হয়ে গেছে।

আরো বিস্তারে জানতে ইসলামের ইতিহাসবিষয়ক নির্ভরযোগ্যতা ও পদ্ধতি সম্পর্কিত নিবন্ধ ও ইবনে ইসহাকের অনন্যতা বিষয়ে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ঘেঁটে দেখতে পারেন।

উপসংহার

প্রথম ওহীর বর্ণনা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়: মৌলিক কাঠামো ও মূল বার্তা প্রায় একই, তবে ঐতিহাসিক উত্সভেদ ও সংকলনপদ্ধতির পার্থক্যে এসেছে ভাষার ভিন্নতা, বিবরণের বিশদতা এবং কিছু বিতর্কিত ঘটনা। ইবনে ইসহাকের সীরাত হোক, ইবনে হিশামের সংক্ষেপণ, কিংবা আল-ওয়াকিদি-তাবরির বিশ্লেষণ—সব উৎসেই ঐতিহাসিক সত্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে ইসলামী স্মৃতিচর্চা আর আধ্যাত্মিক অনুরণন।

আজকের গবেষণা দেখিয়েছে, কেবল মৌখিক ও লিখিত সূত্রের নির্ভরতায় স্থির থাকা যায় না; বরং ক্রিটিক্যাল পাঠ, নতুন দালিলিক সন্ধান যেমন পাণ্ডুলিপি বা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, আরও দরকার। ভবিষ্যতে অসম্পূর্ণ অংশ ও বিতর্কের জায়গাগুলো নিয়ে খোঁজ চালানো এবং বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ, ইসলামের ইতিহাসচর্চা আরও গভীর করবে।

আপনি এ আলোচনার পাঠক হয়ে থাকলে, মতামত লিখে জানান এবং বন্ধুদেরও এই বিষয়ে জানাতে পারেন—একসঙ্গে উৎস ও গল্প খুঁজে পাওয়ার ভালো সুযোগ সবার জন্য।